社会人基礎力の診断と高める方法を解説!新入社員に教育が必要なワケとは?

変化の激しい現代社会で活躍し続けるには、「社会人基礎力」が必要不可欠です。

本記事では、経済産業省により提唱された概念である社会人基礎力の定義や具体的な能力要素、鍛え方について解説します。

社員一人ひとりの社会人基礎力を高めれば、新たな価値を創出しやすくなり、ビジネスを取り巻く環境変化に負けない組織を構築できるでしょう。

日経では、社会人として必須の力を鍛えるオリジナルプログラムを揃えています。経験豊富な人材育成コンサルタントが課題に応じて最適な提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

⇒社会人基礎力の向上におすすめの研修資料ダウンロードはこちら

目次

社会人基礎力とは人生100年時代に必要なスキル

社会人基礎力とは、多様な人々と仕事をしていくうえで基盤となる能力のことです。

2006年に経済産業省により提唱された概念で、「これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりのなかで、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力」と定義されています。

2018年に、人生100年時代ならではの切り口・視点から「人生100年時代の社会人基礎力」として再定義されました。

社会人基礎力は、考え抜く力(シンキング)・前に踏み出す力・チームで働く力の3つの能力と、それらを構成する12の能力要素で成り立っています。

社会人基礎力は、新入社員が社会で活躍するうえで欠かせない能力であり、基本的なビジネスマナーと同じように、ビジネスパーソンとして身につけておくべきです。

社会人基礎力と同時に求められる能力の1つに「経済知力」が挙げられます。

経済知力とは、ビジネスに必要な「経済知識」と、それを仕事に応用して「考える力」を取りまとめた概念です。経済知力に関しては、本記事の後半で詳しく解説します。社会人基礎力とあわせて理解を深めておきましょう。

社会人基礎力の3つの能力(12の要素)

社会人基礎力は、経済産業省が定めた3つの能力(12の要素)によって構成されています。

変化の激しい社会で活躍するには、どのような能力が求められるのかを把握しておきましょう。

【社会人基礎力の3つの能力】

| 3つの能力 | 集団維持機能 |

概要 |

|

| アクション(前に踏み出す力) | 主体性 | 物事に進んで取り組む力 | |

| 働きかけ力 | 他人に働きかけ巻き込む力 | ||

| 実行力 | 目的を設定し確実に行動する力 | ||

| シンキング力(考え抜く力) |

課題発見力 |

現状を分析し目的や課題を明らかにする力 |

|

| 計画力 | 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 | ||

| 創造力 |

新しい価値を生み出す力 |

||

| チームワーク(チームで働く力) |

発信力 |

自分の意見をわかりやすく伝える力 |

|

| 傾聴力 | 相手の意見を丁寧に聴く力 | ||

| 柔軟性 | 意見の違いや立場の違いを理解する力 | ||

| 情況把握力 | 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 | ||

| 規律性 | 社会のルールや人との約束を守る力 | ||

| ストレスコントロール力 |

ストレスの発生源に対応する力 |

||

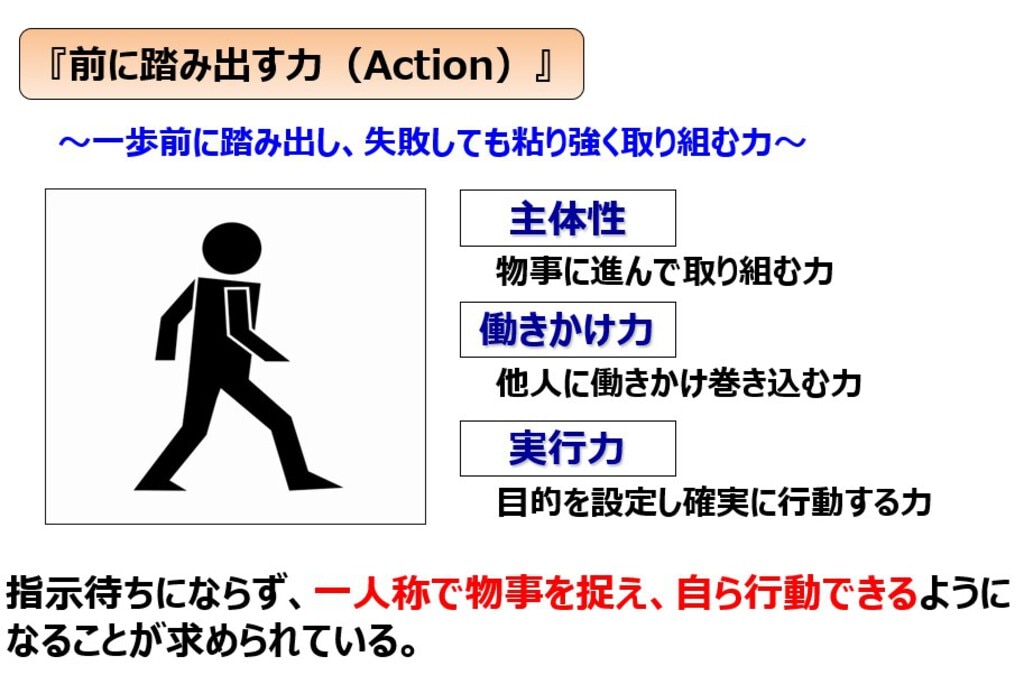

アクション(前に踏み出す力)

| 3つの能力 | 集団維持機能 |

概要 |

|

| アクション(前に踏み出す力) | 主体性 | 物事に進んで取り組む力 | |

| 働きかけ力 | 他人に働きかけ巻き込む力 | ||

| 実行力 | 目的を設定し確実に行動する力 | ||

「アクション(前に踏み出す力)」とは、失敗をしても粘り強く取り組む力を意味します。上司や先輩からの指示を待つ「受け身の姿勢」ではなく、自分で物事を捉えて行動に移せるようになることが求められます。

アクション(前に踏み出す力)は、「主体性」「働きかけ力」「実行力」の3つの能力要素で構成されています。把握しておきましょう。

【アクション(前に踏み出す力)の要素】

- 主体性

- 働きかけ力

- 実行力

主体性

主体性とは、「物事に進んで取り組む力」と定義されている能力です。

- 変化に前向きに対処する力

- 範囲を限定せずに主体的に動く力

「指示を受けなければ行動できない人」ではなく、当事者意識を持って自分がやるべきことを見極めて、積極的に取り組む力が必要だと言えます。

働きかけ力

働きかけ力は、「他人に働きかけ巻き込む力」を指しています。

- 協業力

- ネットワーキング行動

- 多様な人たちとのつながり

- パートナー力

- 相手との壁を越えて多様性を活かす対話力

- 人間関係資本

- 関係構築能力

- 異文化集団に飛び込み(混沌、未知、異文化を受け入れ)信頼を勝ち得る(周囲を巻き込む)力

仕事を円滑に進めるには、周囲の協力が必要不可欠です。周りの人に率先して「一緒に取り組もう」と呼びかけ、目標に向かって積極的に行動できる人が求められるのです。

周囲に呼びかけるだけではなく、協力が必要な理由を説明し、相手が納得したうえで協力したいと思える「対話力」や「人間関係構築能力」「信頼を勝ち得る力」なども持ち合わせている必要があります。

実行力

実行力は、目的を設定し確実に行動する力のことを指します。実行力のある人は、目的や目標の達成に向け、効率的かつ的確な行動をとることができます。

- 詰める力

- やり切る力

- 組織に隷属せず高い志を持ち一人で立てる力

- チャレンジする力

失敗を恐れることなく、これまでの経験や知識を活かして粘り強く取り組む姿勢は、ビジネスパーソンとして必要な能力だと言えるでしょう。

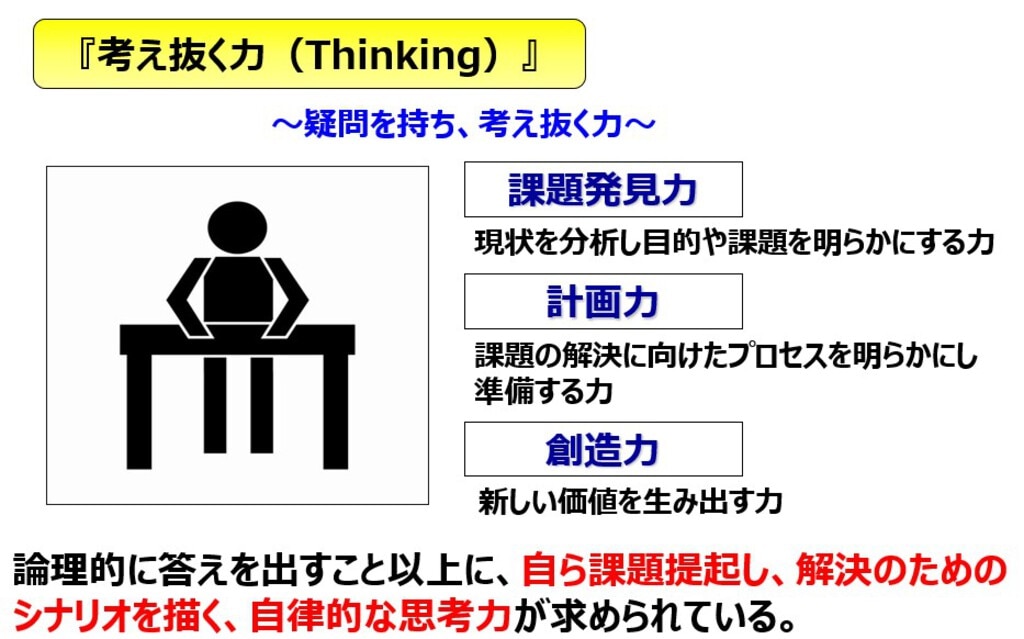

シンキング力(考え抜く力)

| シンキング力(考え抜く力) | 課題発見力 | 現状を分析し目的や課題を明らかにする力 | |||

| 計画力 | 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 | ||||

| 創造力 | 新しい価値を生み出す力 | ||||

シンキング力(考え抜く力)とは、「疑問を持ち、考え抜く力」を意味します。課題に対して、論理的に考えるだけでなく、自ら課題提起し、解決へと導くために自律的に深く考える力が求められるのです。

シンキング力(考え抜く力)は、「課題発見力」「計画力」「創造力」の3つの能力要素で構成されています。

【シンキング力(考え抜く力)の要素】

- 課題発見力

- 計画力

- 創造力

課題発見力

課題発見力とは、「現状を分析し目的や課題を明らかにする力」と定義されている能力です。

- 考え抜く力

- 問題発見能力

- システムとして物事を考える力

- ソーシャルとビジネスを融合する力

- 見えないものが見える力

課題発見力が高い人は、従来の価値観や考え方、やり方に固執することなく、柔軟な発想・対応ができます。

多様化によって生まれた新たな価値観や課題に敏感に反応できる能力は必要不可欠だと言えるでしょう。

計画力

計画力は、課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力と定義されています。

- 高い倫理観を持ち正しい選択をする力

- 詰める力

- 金融的投資能力

- 未来を予想する力

計画力のある人は、発見した課題の解決に向けて、的確な取り組みやプランを構築し、準備を進められるのが特徴です。課題解決までの作業のプロセスを明らかにしたり、タスクを細分化して優先順位をつけたりして、計画的に目標を達成します。

創造力

創造力は、新しい価値を生み出す力を指します。

- 抽象思考力

- 価値判断力

創造力のある人は、固定概念に縛られることなく、新たな解決策を見つけたり、アイデアを生み出せたりするので移り変わりの早い現代に必要な人材だと言えるでしょう。

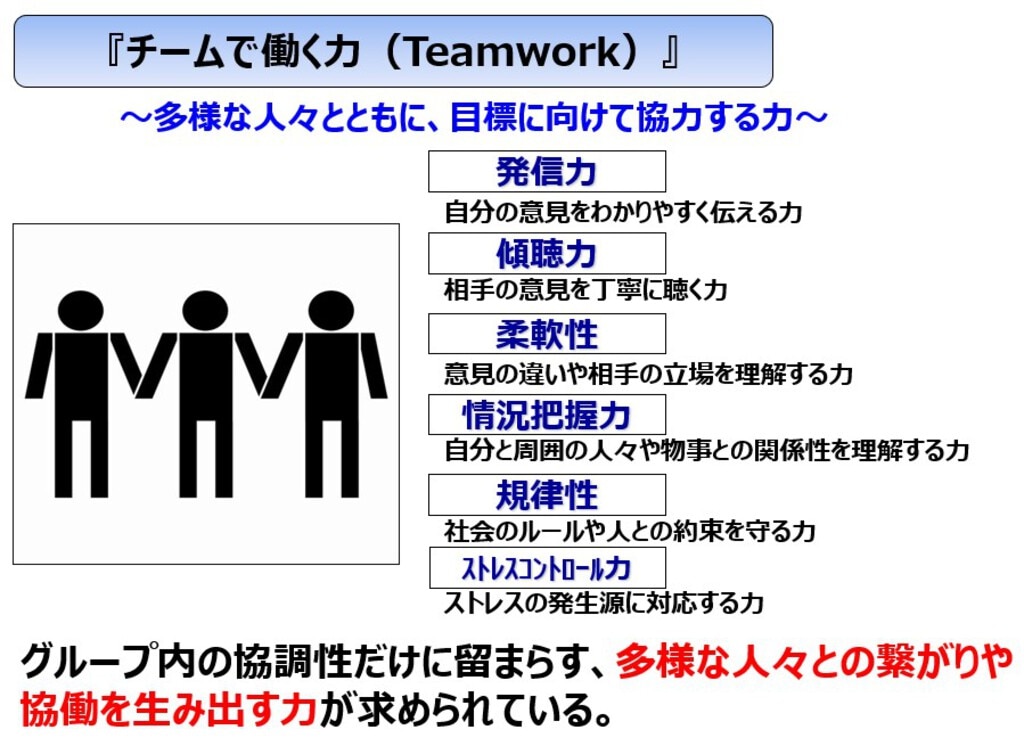

チームワーク力(チームで働く力)

| チームワーク(チームで働く力) |

発信力 |

自分の意見をわかりやすく伝える力 | |||

| 傾聴力 | 相手の意見を丁寧に聴く力 | ||||

| 柔軟性 | 意見の違いや立場の違いを理解する力 | ||||

| 情況把握力 | 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 | ||||

| 規律性 | 社会のルールや人との約束を守る力 | ||||

| ストレスコントロール力 | ストレスの発生源に対応する力 | ||||

チームワーク力とは、「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」です。組織やグループ内での協調性に止まらず、多様な人々とつながりを持ち、協働する力が求められています。

個人でできることは限られています。さまざまな人と協働できれば大きな成果を生み出したり、新しいアイデアで価値を創出したりできます。

チームワーク力は、「発信力」「傾聴力」「柔軟性」「情況把握力」「規律性」「ストレスコントロール力」の6つの能力要素で構成されています。それぞれの概念について理解を深めておきましょう。

【チームワーク力(チームで働く力)の要素】

- 発信力

- 傾聴力

- 柔軟性

- 情況把握力

- 規律性

- ストレスコントロール力

1.発信力

発信力には以下の要素が含まれます。

- 協業力

- ネットワーキング行動

- 多様な人たちとのつながり

- パートナー力

- 相手との壁を越えて多様性を生かす対話力

- 人間関係資本

- 関係構築能力

- 異文化集団に飛び込み(混沌、未知、異文化を受け入れ)信頼を勝ち得る(周囲を巻き込む)力

発信力とは、「自分の意味をわかりやすく伝える力」を指しています。

発信力がない人は、「何を伝えたいのかよくわからない」「話が長すぎる」といった欠点で円滑なコミュニケーションに苦労しがちです。論理的かつ相手に合わせた情報量や知識量で、言葉を選びながら伝える能力が求められます。

発信力が高ければ、どのような相手でもスムーズに意思疎通が図れます。周囲から信頼を勝ち得ることができるでしょう。

2.傾聴力

傾聴力には以下の要素が含まれます。傾聴力とは、「相手の意見を丁寧に聴く力」を意味しています。単に相手の意見を聞くだけではなく、話の内容や意図、本質まで理解し、的確に受け応えできることが特徴です。

さらに、相手が話しやすいような雰囲気・環境作りをしたり、適切なタイミングで質問をして相手の意見を引き出したりする能力も傾聴力に含まれます。

円滑なコミュニケーションを図るには、相手の気持ちを汲み取る傾聴力が必要不可欠です。

3.柔軟性

柔軟性には以下の要素が含まれます。

-

変化に前向きに対処する力

柔軟性とは「意見の違いや立場の違いを理解する力」を指します。柔軟性のある人は、自分の価値観に固執せず、相手の意見や立場を尊重しながら、受け入れられるのが特徴です。

相手が自分と違う意見を持つ場合、その考えに至った背景や心情を理解するように努めます。

4.情況把握力

状況把握力には以下の要素が含まれます。

- 感情を学ぶ

- EQ(Emotional Intelligence Quotient)

- 情緒的資本

情況把握力とは、「自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力」を指しています。チームなど複数人で業務を遂行する際に、自分の役割や立場を正確に把握し、行動できる能力です。

チームを組んで仕事に取り組むシーンは多いはずです。どの業界でも必要性の高い能力だと言えるでしょう。

5.規律性

規律性には以下の要素が含まれます。

- シチズンシップ

- 高い倫理観を持ち正しい選択をする力

規律性とは、「社会のルールや人との約束を守る力」を意味します。規律性がある人は、社会のルールや約束、マナーを厳守したうえで、自らの行動や言動を律することができます。

他人に迷惑をかけることなく、チーム単位の仕事も遂行できる有為な人材だと言えるでしょう。

6.ストレスコントロール力

ストレスコントロール力には以下の要素が含まれます。

- Work As Life

ストレスコントロール力とは、「ストレスの発生源に対応する力」を意味します。ストレスコントロール力のある人は、ストレスを受けたときに感情に振り回されずに「自己成長できる機会」だと前向きに捉えて向き合えるのが特徴です。

深く落ち込んだり、誰かを責めたりすることなく、冷静にストレスの原因を見つけてそれを踏まえたうえで、行動に移ります。ストレス社会でも活躍できるでしょう。

社会人基礎力の3つの視点

「人生100年時代」に突入し、2018年に経済産業省により新たな社会人基礎力が発表されました。目的・学び・統合という3つの視点が追加され、「人生100年時代の社会人基礎力」として再定義されています。

従来の社会人基礎力に「個人の企業・組織・社会との関わりのなかで、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力」という観点が取り入れられており、どの年齢層でも活躍し続けられるような内容へと更新されました。

新たに追加された「3つの視点」について、詳しく解説していきます。

【社会人基礎力の3つの視点】

- 学ぶ(何を学ぶか)

- 統合(どのように学ぶか)

- 目的(どう活躍するか)

学ぶ(何を学ぶか)

「学ぶ(何を学ぶか)」では、学び続けることがキャリアを切り開くうえで重要だと言われています。

従来は、「学ぶ→働く→引退する」という直線的なキャリアモデルが主流でしたが、これからは働きながら学び続ける複線的なキャリアが一般化すると予測されます。

副業や兼業といったさまざまな働き方・雇用形態が増えた現代では、知識やスキルをアップデートし続けることが重要です。

統合(どのように学ぶか)

新たな社会人基礎力に追加された「統合(どのように学ぶか)」では、多様な体験・経験、キャリアを組み合わせて統合することが大切だとされています。

単に新しい情報をインプットするだけではなく、これまでの経験や身についているスキル・知識と結びつけて、体系的に学ぶことが重要です。

統合的な視点で捉えることで、経験に裏付けされた実践的な能力が得られ、新しい知識やスキルが定着しやすくなります。周囲の人たちの得意分野を組み合わせて目標を達成へと導くことが大切です。

目的(どう活躍するか)

どのように自己実現や社会貢献をするのかを思考し、行動することが大切です。

自分が活躍するイメージを固めたうえで、目標を設定し、具体的なアクションを起こす必要があります。

キャリアアップや新しい業務へのチャレンジ、副業を始めるなど人によって目的は異なりますが、目標達成に向けた行動が重要視されています。

社会人基礎力の育成に経済知力

経済知力とは、ビジネス上の思考活動に必要な「経済知識」と、それを仕事に応用して「考える力(知力)」を指します。

具体的には、学校や社会生活を通して学んできた「知識」や、新聞・Webなどから得た「情報」をビジネスに置き換えて有効に活用できる能力のことです。

莫大な情報のなかから必要なものだけを選別・整理し、仕事に活用できる「経済知力」を身につければ、視野の広さ・視座の高さ・視点の鋭さの3要素を兼ね備えたビジネス洞察力の高い人材に近づくでしょう。

すなわち経済知力が高まると、連鎖的に社会人基礎力も向上すると考えられます。

※関連資料:いま、ビジネスパーソンが身につけておくべき「情報感度」とは?

経済知力が必要な理由

経済知力と社会人基礎力は、並行して磨かれていきます。ここでは、なぜ経済知力が必要なのかを根拠とともに解説していきます。

【経済知力が必要な理由】

- 新しい価値の創出が求められている

- 個人の持つスキルが企業格差に影響する

新しい価値の創出が求められている

グローバル化やIT化が加速し、ビジネスを取り巻く環境が大きく変化しています。企業にとって経済知力のある人材が必要不可欠です。

現代では、顧客やマーケットを意識した開発が強く求められたり、ビジネス競争が激化したりと、これまでの前例や経験則が通じない事態が増えています。

従来のように、価格を下げたり、カラーバリエーションを増やしたり、製品品質を向上することでビジネスが成立していた時代が終わり、何を提供すれば顧客に喜んでもらえるのかが作り手側が把握しづらい状況になっています。

別の業界が競合にあたるケースも増え、競合企業を特定できないことも既存の方式や前例(ビジネスモデル)が通用しない理由に挙げられます。

企業は、より多くの情報を多角的に収集・選択・整理して、新たな価値提供をし続けることが求められているのです。経済知力のあるビジネスパーソンは、新しい価値の創出に貢献できます。企業にとって欠かせない人材となるでしょう。

個人の持つスキルが企業格差に影響する

新しい価値の提供が求められるビジネス環境下では、個人の発想力や想像力などのスキルが企業格差に大きな影響を与えるでしょう。

従来、人材は企業の経営資源の一つとして捉えられており、物的資本や無形資本と同等に重要視されていませんでした。しかし近年、グローバル化やデジタル化の進展により、企業を取り巻く環境はますます複雑化・高度化しています。

このような環境下で企業の競争力を維持・向上させるためには、多様な人材を活用し、柔軟かつ迅速に対応できる組織を構築することが重要です。つまり、人材を経営資源として捉える人的資本経営が求められています。

社員一人ひとりの経済知力の差が、組織や企業の差につながります。各個人が自覚を持って企業の価値提供に貢献することが大切です。

経済知力の鍛え方

「社員の経済知力を向上させたい」「自身のビジネスパーソンとしての能力を高めたい」という方に向けて、経済知力の鍛え方を紹介します。

【経済知力の鍛え方】

- 経済や経営についての基礎やトレンドを学ぶ習慣をつける

- 研修やテストなどを活用する

経済や経営についての基礎やトレンドを学ぶ習慣をつける

経済知力を高めるには、土台となる「経済知識」を身につける必要があります。しかし、一から独学で経済知識を習得する場合、何から始めればいいのかわからない状態に陥る可能性もあります。

研修やテストなどを活用する

経済や経営に関する基礎知識やトレンドを学ぶ習慣を身につけるのに加えて、研修やテストなどを活用して実践経験を積み重ねると、経済知力が定着しやすくなります。

【経済知力育成の方法】

- 研修をする(内部・外部)

- テストを受講させる

経済知識や最新情報などに詳しい社内の人材を講師担当者として、グループディスカッション形式で社内研修をすると、主体的に学べるので定着が早くなります。

また、外部研修を定期的に実施することで、社内にはない知識や思考法を学べたり、経済に精通した専門家からタイムリーな指導を受けられたりするのでおすすめです。

なかでも、日本経済新聞社のベテラン記者経験者が中心となって講師を務める企業向けの研修プログラム『日経経済知力研修』では、ビジネスパーソンとして知っておくべき知識を身につけられます。

主要な経済ニュースの見方から、国内外の経済情勢、注目トピックスに加え、仕事で使える情報収集・活用、思考・発想のスキルまで学べるので積極的に活用しましょう。

さらに、『日経TEST』によって学習した内容の理解度を測ることができます。テストでは、「知識の習得」を試すとともに、知識を実際に生かすように「考える力」が身についているかどうか、その総合力を評価し診断します。

スコアによって知識の保有量を可視化できるので、評価制度を見直したり、適材適所な人員配置を実現したりが可能になります。『日経TEST』の公式テキストや問題集を使用すれば、自身の能力をセルフチェックできます。試してみてはいかがでしょうか。

『日経経済知力研修』では、半日研修や一日研修など、複数のプログラムを用意しています。社員の経済知力を伸ばす手段の1つとして有用です。

>>日経経済知力研修、日経TEST

※関連資料:累計33万人が受験した「日経経済知力テスト」解説資料

※関連資料:変化する世の中を掴むノウハウを、記者経験者が伝授「日経経済知力研修」

まとめ

社会人基礎力とは、経済産業省が提唱する概念で「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力(12の能力要素)から構成されています。

変化の激しいビジネス環境下でも、新たな価値を提供し続けられる組織・会社を構築するには、社員一人ひとりの社会人基礎力を伸ばすことが重要です。

社会人基礎力を向上させるためには、ビジネス上の思考に必要な「知識」と、それを活用する「考える力」の総体である「経済知力」を身につけることが有効だと言えます。

社会人基礎力を向上するなら、

日経の経済知力研修

経済・ビジネス情報のインプット力や、情報をビジネスに活用するためのアウトプット力を記者経験者が鍛えます

本記事に関連するサービス

経済知力の強化(経済知力研修)

記者経験者が講師を務める、日経オリジナル研修です。自身の専門分野に限らず幅広い情報にアンテナを張る力や、得た情報を元に仮説を立て未来のビジネス考える力を養います。

詳しく見る

新人・若手育成

質の高い仕事を行う社員を育てるには、情報収集の習慣を新入社員のうちに身に付けておくことが重要です。 取材経験豊富な日経記者経験者が社会人に必須の「情報収集・活用力」を養います。

詳しく見る