組織への影響を最小限に抑える有事対応と平時からの取り組み

「危機管理広報」講座

メッセージ

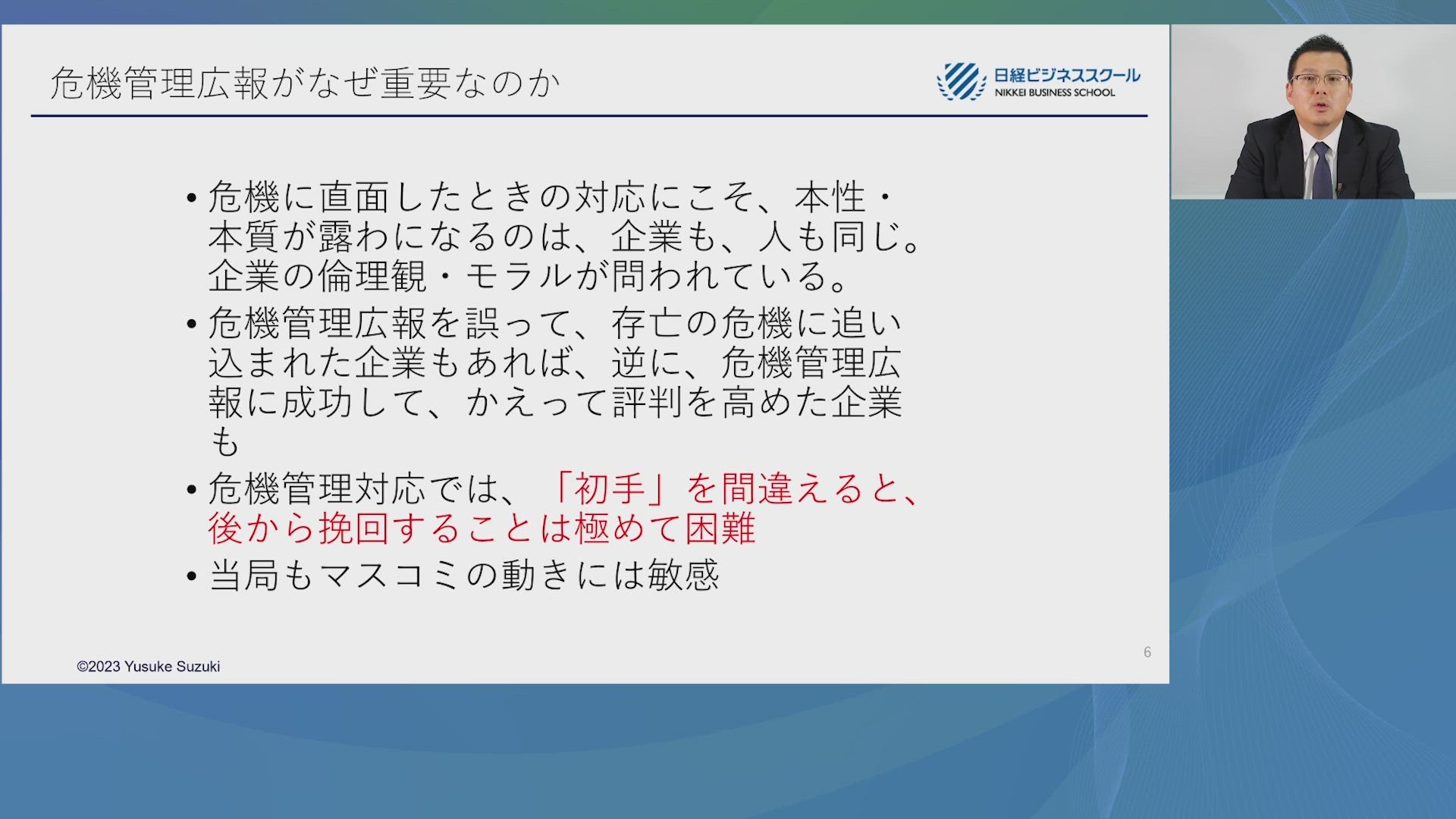

不祥事が発生・発覚した際、企業・組織が被るダメージの大きさを左右するのが危機管理広報です。危機管理広報に成功して、信頼回復のプロセスに移行できるケースもあれば、危機管理広報に失敗して、企業・組織の内外から更なる批判を招くケースもあります。危機管理広報の成否は、メディアの行動原理を理解した上で、企業・組織のダメージを低減するための戦略的な広報を実現できるかにかかっています。そのためには、広報部門だけではなく、法務・コンプライアンス部門とも適切な協働体制を構築し、事実調査・法的評価を進める必要があります。本講座では、具体的なケーススタディーを通じて、こうした戦略的な危機管理広報のポイントを学習します。また、有事の危機管理広報に備えて、平時から、どのような取り組みが有効かについても解説します。

本講座の資料がダウンロードできます。

各チャプターを60%以上閲覧するとテストを受けることができます。

講師

鈴木 悠介

西村あさひ法律事務所 弁護士

2007年東京大学法学部卒、TBSテレビに入社し、外信部、社会部等で報道記者として事件・事故取材にあたる。現在は、西村あさひ法律事務所にて、企業不祥事対応や訴訟案件等に従事。メディア対応案件、誹謗中傷案件等において多数の実績。2013年第二東京弁護士会弁護士登録。2014年公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会 正会員登録、2020年早稲田大学商学部招聘講師、2022年慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師。

学習内容

- 危機管理広報の成功例・失敗例について学ぶ

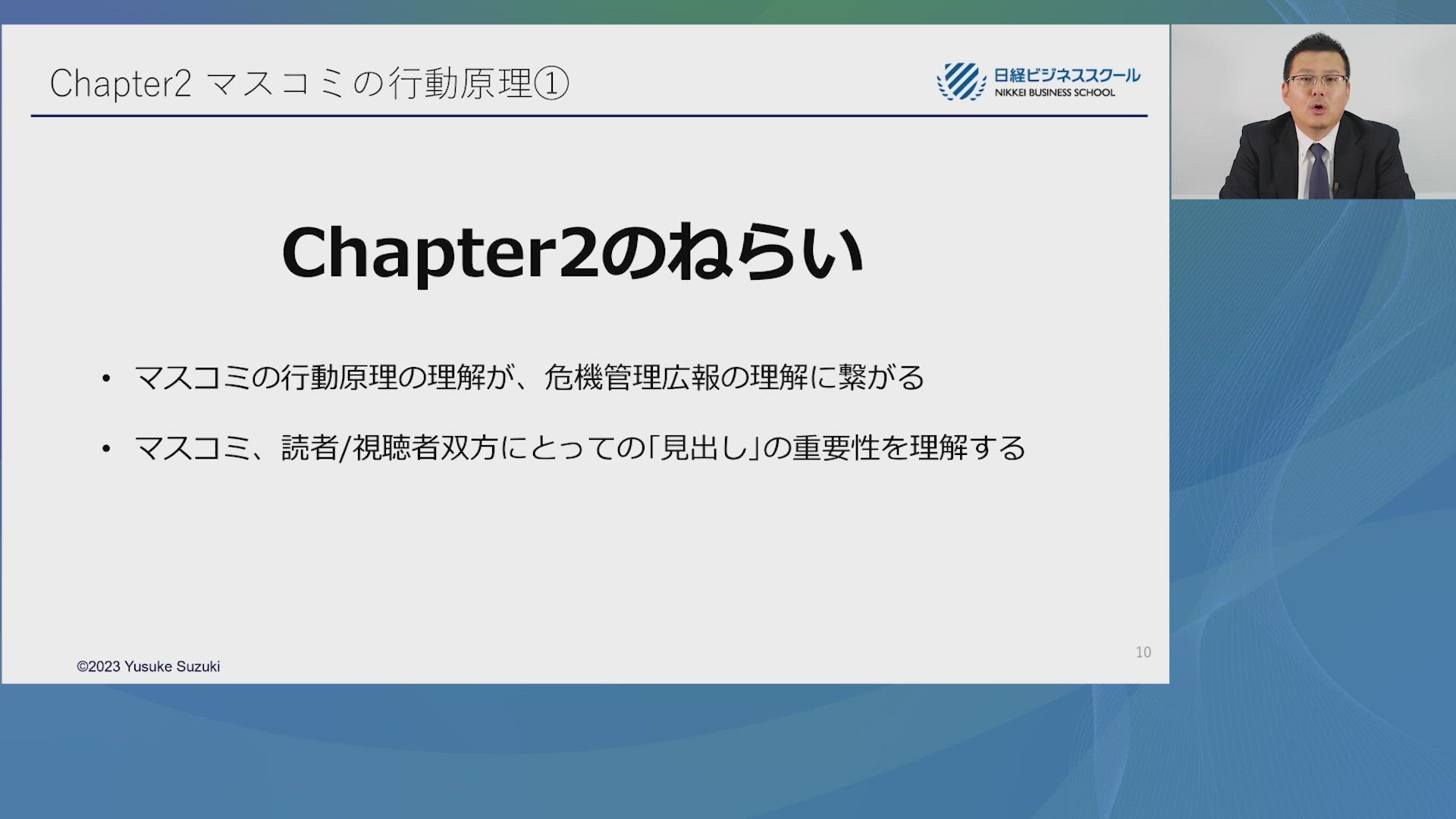

- マスコミの行動原理について理解する

- 戦略的危機管理広報のケーススタディを通じて、勘どころを押さえる

- 有事に向けた広報部門と法務部門の協働のあり方を学ぶ

学習対象者

- 広報、法務、コンプライアンス担当者 および 会社役員、経営幹部

学習できるスキル(1)

ビジネススキル(1)

日経ビジネススクール オンデマンド

スキルを磨き続けるあなたのためのデジタル学習サービスです

3つの特徴

- 1

ビジネスに直結するスキルが100以上

豊富な講座群から、あなたの課題を解決できる講座が見つかる!

- 2

3分のキャリア設定で最適講座をリコメンド

「職種」や「レベル」を選ぶと必要なスキルを学べる講座が見つかる

- 3

購入した講座は期間の定めなく視聴可能

何度でも学習できる。メモ機能やワード検索機能も多数

- メディア対応

- 記者会見

- 危機管理

- 広報

- 8

- 3時間10分

- 学習証明バッジ

チャプター一覧(8本)

無料サンプルを見る

1. 危機管理広報の重要性0:22:54危機管理広報の成否が、危機管理全体の成否を左右する。特に、危機管理広報を誤ると、当局による捜査・調査を招くリスクがあることに留意する。危機管理広報の失敗は、後から挽回することが困難なため、初手が重要である。

1. 危機管理広報の重要性0:22:54危機管理広報の成否が、危機管理全体の成否を左右する。特に、危機管理広報を誤ると、当局による捜査・調査を招くリスクがあることに留意する。危機管理広報の失敗は、後から挽回することが困難なため、初手が重要である。 3. マスコミの行動原理②0:27:27自社の不祥事がニュースとして、どの程度の取扱いとなるかについては、「人の生命・身体、財産の安全にかかわる不祥事か」というのが基本的な基準となる。

3. マスコミの行動原理②0:27:27自社の不祥事がニュースとして、どの程度の取扱いとなるかについては、「人の生命・身体、財産の安全にかかわる不祥事か」というのが基本的な基準となる。

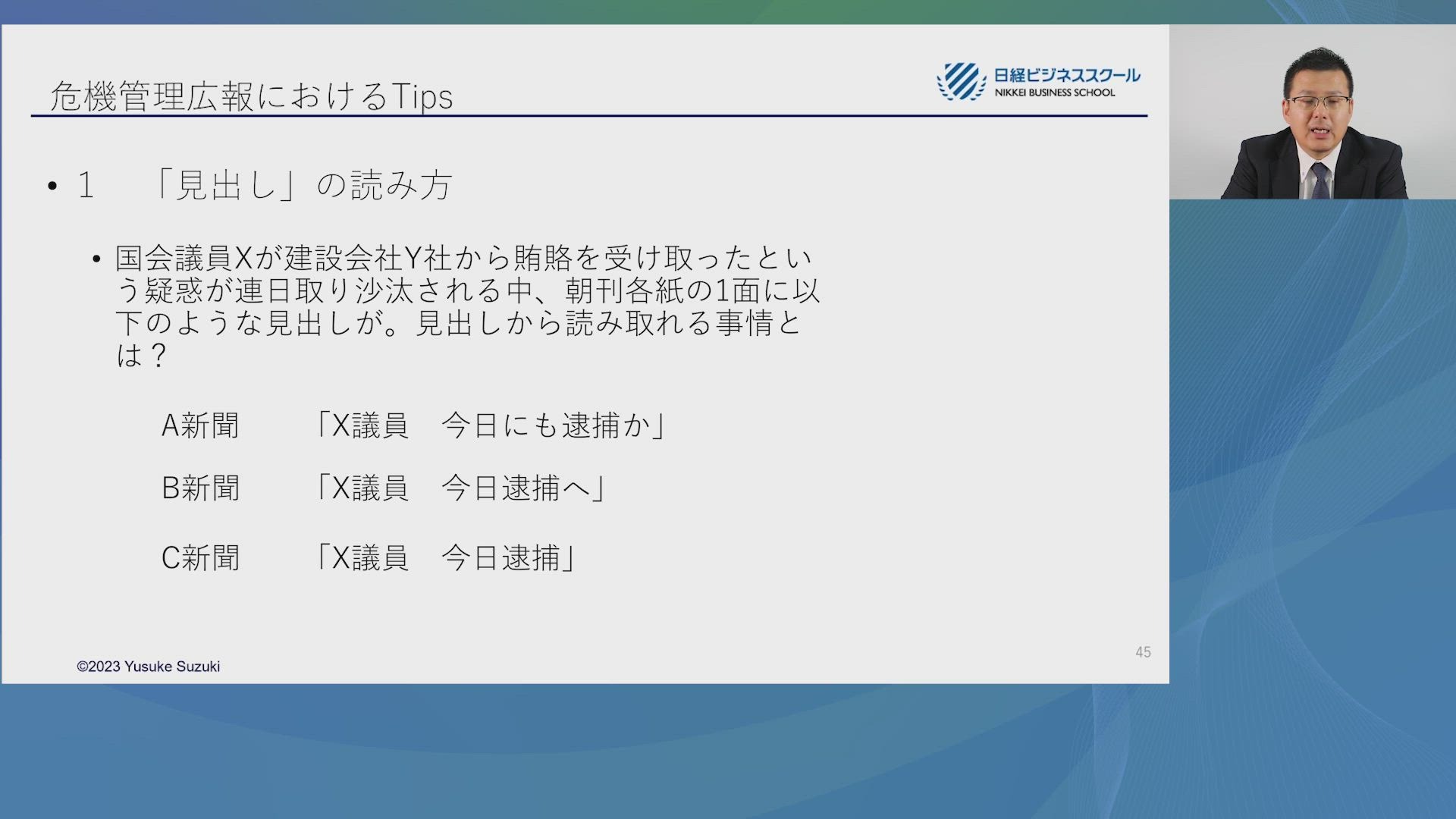

ただし、これは絶対的な基準ではなく、同種の不祥事であっても、媒体やタイミングによって、ニュースとしての取り扱われ方は大きく異なる。メディアの特性、記者の所属部までを意識して、危機管理広報に臨むことが重要である。 4. ケーススタディー①0:28:39危機管理広報をうまく乗り切るためには、常に「見出し」を意識することが重要である。特に、戦略的な危機管理広報においては、事実調査の段階から、自社にとって望ましい「見出し」に導くためには、どのような事実や資料を収集すべきかを心がける必要がある。そのためには、広報部門と法務・コンプライアンス部門の協働も不可欠である。

4. ケーススタディー①0:28:39危機管理広報をうまく乗り切るためには、常に「見出し」を意識することが重要である。特に、戦略的な危機管理広報においては、事実調査の段階から、自社にとって望ましい「見出し」に導くためには、どのような事実や資料を収集すべきかを心がける必要がある。そのためには、広報部門と法務・コンプライアンス部門の協働も不可欠である。 5. ケーススタディー②0:25:47不祥事の公表に関する判断を誤った場合、多額の賠償責任を負うリスクがある。ただしどのような場合でも常に不祥事を公表することが法的義務とされているわけではなく、不祥事の公表に伴うメリデメを十分に検討することが求められている。不祥事の公表の要否に関する判断基準は、ニュースバリューと相似する。不祥事の質(不特定・多数の人が関心を持つかどうか)と、露見するリスクの量を考慮要素とする必要がある。

5. ケーススタディー②0:25:47不祥事の公表に関する判断を誤った場合、多額の賠償責任を負うリスクがある。ただしどのような場合でも常に不祥事を公表することが法的義務とされているわけではなく、不祥事の公表に伴うメリデメを十分に検討することが求められている。不祥事の公表の要否に関する判断基準は、ニュースバリューと相似する。不祥事の質(不特定・多数の人が関心を持つかどうか)と、露見するリスクの量を考慮要素とする必要がある。 6. ケーススタディー③0:18:53日本社会においては、(良いか悪いかはさておき)不祥事の記者会見で謝罪することがスタンダードである。ただし、その謝罪文言自体のワーディングには細心の注意を払わないと、かえって炎上するリスクがある。不祥事の記者会見は、ストレートニュース以外で取り上げられる場面が少なくなくなるよう、「目立たないこと」、「面白みがないこと」が重要である。

6. ケーススタディー③0:18:53日本社会においては、(良いか悪いかはさておき)不祥事の記者会見で謝罪することがスタンダードである。ただし、その謝罪文言自体のワーディングには細心の注意を払わないと、かえって炎上するリスクがある。不祥事の記者会見は、ストレートニュース以外で取り上げられる場面が少なくなくなるよう、「目立たないこと」、「面白みがないこと」が重要である。 7. 危機発生時に広報担当者に求められる実務対応0:23:38報道チェックでは、各紙の記事を比較し、どの媒体からの取材に留意する必要性が高いかどうかを見極める。その上で、トップや関係者にアラートを出すことも戦略的な危機管理広報である。また、情報流出元の特定に工数を掛けるのはあまり実益がないことを理解しておく。さらに、不祥事の際に社内への情報発信を怠ると、二次被害の拡大のリスクがある。ただし、情報発信にはインサイダーや情報流出のリスクへの手当ても必要である。

7. 危機発生時に広報担当者に求められる実務対応0:23:38報道チェックでは、各紙の記事を比較し、どの媒体からの取材に留意する必要性が高いかどうかを見極める。その上で、トップや関係者にアラートを出すことも戦略的な危機管理広報である。また、情報流出元の特定に工数を掛けるのはあまり実益がないことを理解しておく。さらに、不祥事の際に社内への情報発信を怠ると、二次被害の拡大のリスクがある。ただし、情報発信にはインサイダーや情報流出のリスクへの手当ても必要である。 8. 平時の備え0:26:22危機発生時には、広報と法務の連携が重要であるが、平時からお互いの立場の違いを理解した上で「話ができる」関係を築いておくことが重要である。危機発生時のチームアップや不祥事の公表等に関して、ルールやマニュアルを策定しておくことは有益である。有事の際に役職員を守ることにもなる上、現状の問題点の洗い出しや整理にも繋がる。さらに、不祥事を起こさないために、企業理念の力を借りることも重要である。

8. 平時の備え0:26:22危機発生時には、広報と法務の連携が重要であるが、平時からお互いの立場の違いを理解した上で「話ができる」関係を築いておくことが重要である。危機発生時のチームアップや不祥事の公表等に関して、ルールやマニュアルを策定しておくことは有益である。有事の際に役職員を守ることにもなる上、現状の問題点の洗い出しや整理にも繋がる。さらに、不祥事を起こさないために、企業理念の力を借りることも重要である。

この講座を見ている方におすすめ

スキルから探す

- コンセプチュアル

- ヒューマン

- テクニカル